あらゆる事業には、資金が必要となる。企業活動の中で昇給を実現していく上で、事業に必要な資金がどこから集められ、そしてどこに用いられるかを押さえていくことは不可欠となる。

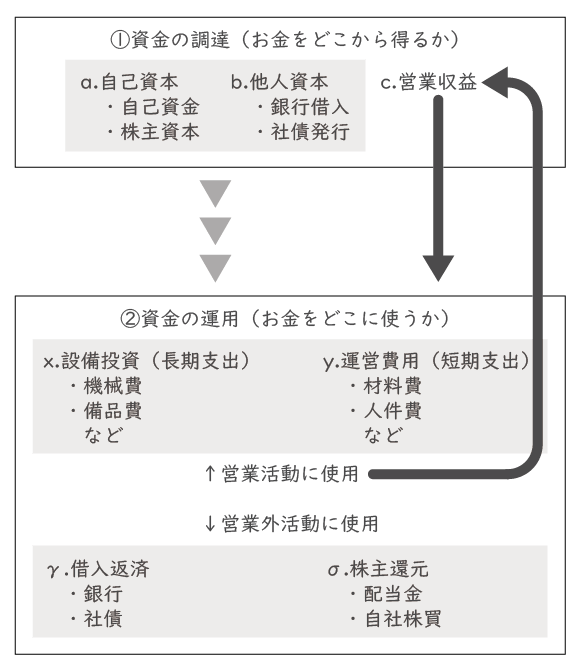

企業活動における資金の主な流れは、「①資金の調達」と「②資金の運用」のふたつに分けて捉えることができる。

「➀資金の調達」は、言い換えれば「お金をどこから得るか」である。創業時であれば、創業者の貯金(=自己資金)や株主からの出資(=株主資本)などが方法として挙げられる。こうして集められた資金は、「自己資本」と呼ばれている。これに対して、創業時に銀行から借り入れたり、社債という形で投資家から借りる方法もある。こうして集められた資金は、「他人資本」と呼ばれている。

「自己資本」や「他人資本」という形で集められた資金が元手となり、企業は事業活動を行っていくことになる。

「②資金の運用」は、言い換えれば「お金をどこに使うか」である。長期的に使用するものとしては、事業活動に必要な工場や機械、またはパソコンや備品などがあり、これらは「設備投資」に分類することができる。これに対して、短期的に(=その都度で)使用するものとしては、製品に必要な素材や原材料、またはそれらを組み立てる従業員の人件費などがあり、これらは「運営費用」に分類することができる。こうした営業(=狭い意味での事業)活動を通じて得られた収益は、新たな資金源(すなわち、新たな「➀資金の調達」)となる。

また、営業活動を通じて得られた収益は、銀行や社債の利息や元本の返済といった「借入返済」にも充てられる。返済後も収益が余っている場合は配当金や自社株買(=1株当たりの利益が上昇して株価が上がりやすくなる)という形で「株主還元」に充てられる。

このような流れで企業は資金の調達と運用を繰り返し、事業規模を拡大していくことになる。

(関連記事:産業別の「人件費率」と「人件費額」の特徴)