今の日本には、多くの課題がある。30年間にわたって続いている経済成長の停滞や物価の上昇、非正規雇用の増加、貧富の格差の拡大、さらには少子高齢化に至るまで、誰にとっても他人事とはいえない大きな課題が山積している。

こうした社会課題に対しては、「これひとつで万事が解決」といった万能薬があるわけではなく、ひとつひとつの課題と地道に向き合い、解決していくしかないといえる。とはいえ、経済成長の停滞や物価の上昇、または少子高齢化といった課題が少なからず解決に向かうきっかけがあるとすれば、それはおそらく、「労働者の給与が上がっていくこと」といえる。

「給与が上がっていく」とは、広い意味では収入が増えると考えることもできる。それを実現する方法としては、近年では転職をはじめ、副業や投資、または起業といった様々な方法が挙げられている。もっとも、転職や投資は必ずしも収入の増加が約束されたものではなく、副業も企業によっては禁止されていたり、現実的に時間がとれないということもある。また、起業にいたっては、一般的な労働者にとってはリスクが大きく、必要な能力を持ち合わせていないと考えられることも多い。

そんな中、このブログでは「どうすれば労働者の給与が上がっていくのか」という、多くの人々にとっての自分事であり、そして強い興味があるであろうテーマを軸に、昇給を実現することを目的として、各々が勤める組織(ときには生活基盤となる社会そのもの)をマネジメント(=管理)していく方法について綴っていく。

30年も続く日本経済と労働者の給与の伸び悩みを解決するためには、その原因と対策を明確にする必要がある。原因に関しては多くの学者や研究者、評論家などによって語られることも多いが、具体的な対策についてはそれほど語られていないといえる。

本ブログでは、単なる原因の追求や羅列に留まることなく、昇給を実現するための具体的な対策についても言及していく。すなわち、「なぜ昇給しないか」に終始するのではなく、「どうすれば昇給するか」を明らかにしていくことが目的となる。また、自身に役立つかどうかが分からないような「誰かの昇給のための方法」ではなく、可能な限り自身が恩恵を受けられる「自身の昇給のための方法」についてみていく。

なお、このブログでは企業や経営者から「いかに利益を奪い取るか」といったアプローチではなく、企業や経営者の収益を高め、「いかにその収益を基に労働者の昇給を実現していくか」というアプローチをとる。すなわち、従来のような「企業VS労働者」の構図ではなく、「企業&労働者」の視点でみていくことになる。

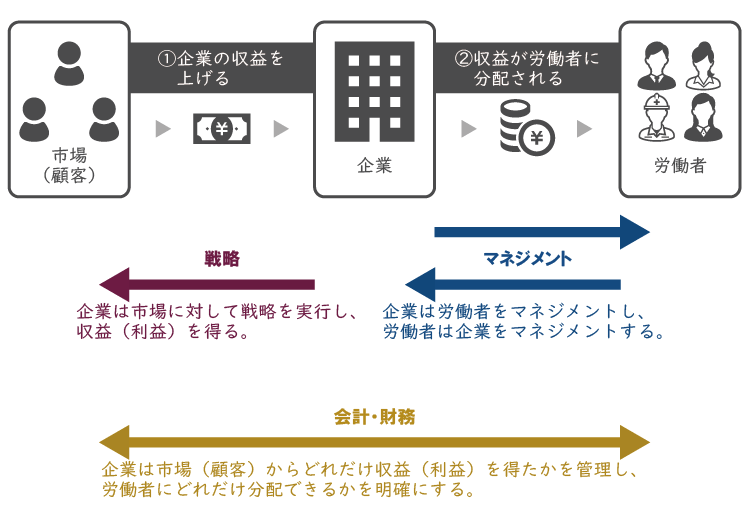

このアプローチは、以下の順序で進んでいくことになる。

②収益が労働者に分配される

ひとつめの「➀企業の収益を上げる」という目標を達成するためには、経営者に全ての責任を負わせるのではなく、労働者のひとりひとりが収益を上げる方法を知ることが不可欠となる。そうしてはじめて、ふたつめの「②収益が労働者に分配される」が実現されることになる。

これはいわば、「底からの改革」である。そしてこの改革を実現するために必要なのが、労働者による「経営の全体像の理解」と「求められるビジネススキルの修得」である。

押さえるべき「経営の全体像」

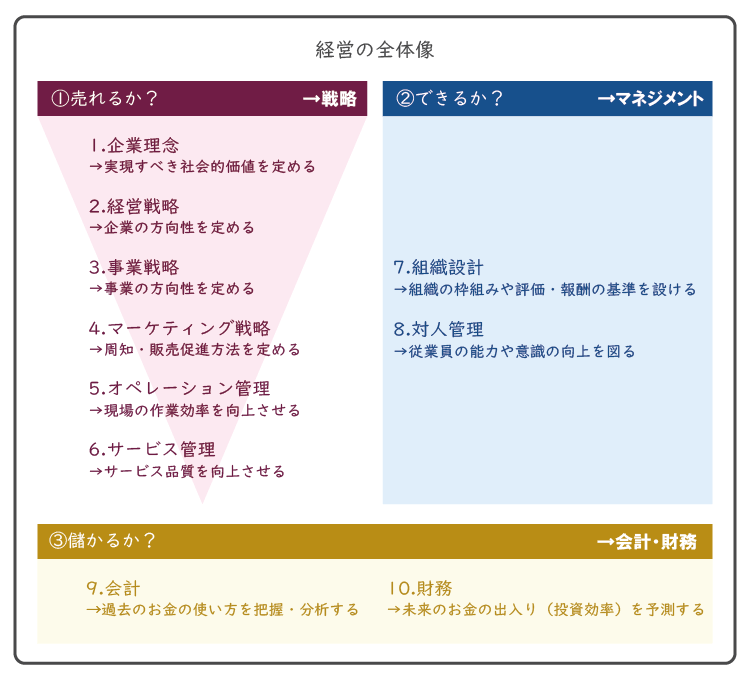

「経営の全体像」を理解するためには幅広い知識が求められるが、経営の重要な観点としては以下の3つに集約することができる。

②できるか?

③儲かるか?

である。

「①売れるか?」は、これから生産・提供しようとしている製品やサービスに対して、“お金を出して購入しようとする人がいるか?”と言い換えることができる。たとえば、高性能の半導体などは「売れる」製品のひとつといえる。

「②できるか?」は、売れる製品やサービスを“生み出すことができるか?”と言い換えることができる。たとえば、高性能な半導体を開発できる技術者が自社にいる場合は「できる」といえる。

「③儲かるか?」は、製品やサービスを生み出すためにかかった費用よりも高い価格で販売することで“利益が出るか?”と言い換えることができる。たとえば、半導体を製造するための研究開発費や材料費や組立費、人件費や広告費、販売費などの全ての費用として50万円がかかった場合に、その半導体を50万円以上の価格で販売することができれば「儲かる」といえる。

以上の3点が、経営の重要な観点である。なお、これら「①売れるか?」「②できるか?」「③儲かるか?」をより経営学的な用語で表せば、

②できるか? → マネジメント

③儲かるか? → 会計・財務

となる。

すなわち、経営は大きな枠組みとして、「戦略」「マネジメント」「会計・財務」の3つの領域で考えることができる。言い換えれば、経営に関する全ての活動はこの3つの領域に含まれるといえる。

「戦略」「マネジメント」「会計・財務」の3つの領域は、より具体的に(=実務での活動に近い分野に)区別すると以下のように整理することができる。

【戦略】

戦略の領域に含まれる分野は、大局的な観点(概念)から局地的な観点(部門)に向かう大きな流れで捉えることができる。

最初に、企業の根幹をなし、目指すべき目標を明確にする「企業理念」から始まり、それに基づいて企業全体や各部門の方向性を決める「経営戦略」と「事業戦略」、そして製品やサービスの周知・販売促進方法を定める「マーケティング戦略」、製品・サービスを生産・提供する現場の作業効率を向上させる「オペレーション管理」、最後に、それらの品質を向上させる「サービス管理」に分類して考えることができる。

【マネジメント】

マネジメントの領域では、主に従業員に焦点を当てて考える。組織の枠組みや従業員の働き方を決める評価・報酬の基準を設ける「組織設計」と、従業員の心に焦点を当て、能力や意識の向上を図る「対人管理」に分類して考えることができる。

【会計・財務】

会計・財務の領域では、主にお金の動きに焦点を当てて考える。過去のお金の使い方を評価する「会計」と、未来のお金の使い方に焦点を当てた「財務」に分類して考えることができる。

これら10の分野(戦略:6分野、マネジメント:2分野、会計・財務:2分野)が、いわば「経営の全体像」となる。これまでに見てきた点をまとめると、以下の図のようになる。

企業の収益を上げるためには、企業は市場に対して適切な戦略を立案し、実行することが求められる。戦略を実行するためには企業が労働者をマネジメントすることが不可欠であるが、その一方で労働者もまた、企業が適切に戦略を実行できるように、そして適切な収益(利益)が労働者に分配されるために組織をマネジメントしていく必要がある。すなわち、マネジメントは企業と労働者の間で相互に行われるものとなる。

なお、企業が増加させた収益(利益)のうち、どの程度を企業に残し(=内部留保)、どの程度を労働者に分配(=昇給)するかについては、会計・財務の分野を通じて適切に管理・明確にする必要がある。

このように、「戦略」「マネジメント」「会計・財務」の領域を横断することで、昇給のための組織マネジメントを実現していくことが可能となる。

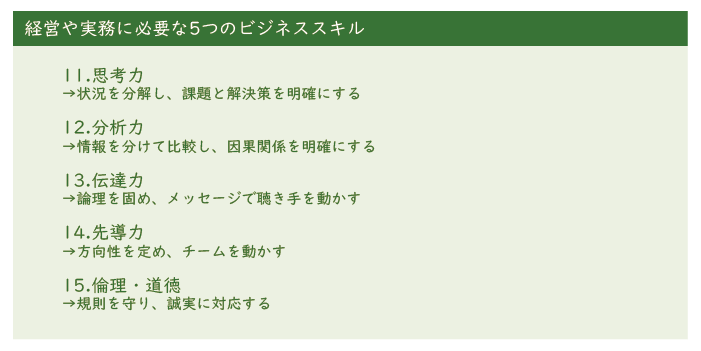

経営や実務に必要な「5つのビジネススキル」

経営の全体像は上述の通り「戦略」「マネジメント」「会計・財務」の領域で構成されていると考えることができるが、経営や実務を成功させるためには経営陣・従業員の一人ひとりがこれらの領域に関する知識を有しているだけでは不十分といえる。これらの領域で高い生産性や付加価値を生み出していくためには、さまざまな「ビジネススキル」が不可欠となる。主なビジネススキルとして、以下の5つを挙げることができる。

・思考力

思考力は、物事を論理的かつ多角的に考え、適切な判断を行うスキルを指す。単なる知識の活用ではなく、情報を整理・関連付けることで新しい価値を生み出す。課題の発見と原因の追究、解決策の考案などの場面で重要となる。

・分析力

分析力は、情報を整理し、データや事実を基に正しい判断を行うスキルを指す。数値で表わせる定量データと数値で表わせない定性データを組み合わせて現状を把握し、因果関係を基にした適切な意思決定などの場面で重要となる。

・伝達力

伝達力は、相手に分かりやすく情報を伝え、理解を実現するスキルを指す。単に話すだけでなく、相手の立場を考慮しながら効果的に伝える。社内外のプレゼンや会議での説明、取引先との交渉などの場面で重要となる。

・先導力

先導力は、組織やチームを導き、目標達成に向けて行動を促すスキルを指す。経営者や管理職だけでなく、プロジェクトを推進するすべてのビジネスパーソンに求められる。プロジェクトの推進やチームマネジメントなどの場面で重要となる。

・倫理・道徳

倫理・道徳は、社会的に正しい行動を判断し、実践するスキルを指す。企業経営においては、法令順守(コンプライアンス)だけでなく社会的責任(CSR)を果たすことが求められる。企業不祥事の防止と危機管理などの場面で重要となる。

経営や実務において、これら5つのスキルはそれぞれが密接に関連しながら機能する。

思考力と分析力があれば課題や原因、解決策が明確になり、

伝達力と先導力があれば周囲を巻き込み、組織をまとめ、目標達成へ導くことができる。

これら5つのビジネススキルは、経営や実務での成果を最大化するために不可欠なスキルとなる。そして、ひとりひとりの昇給を実現するために欠かせない能力でもある。

本ブログでは、上記の15の分野・スキルに触れながら、組織の発展や昇給を実現するための具体的な方法論についてみていく。

Ⅰ.戦略>1.企業理念>(1)戦略の根幹を成す「企業理念」

Ⅰ.戦略>2.経営戦略>(1)経営戦略の基盤:「ニーズ/シーズ」と「強み」

Ⅰ.戦略>2.経営戦略>(2)事業領域を拡大するメリットとリスク

Ⅰ.戦略>2.経営戦略>(3)事業領域の拡大と撤退の判断基準

Ⅰ.戦略>2.経営戦略>(4)事業拡大によって不足する経営資源の補完方法

Ⅰ.戦略>2.経営戦略>(5)事業活動に必要な環境分析(1):PEST+E 分析

Ⅰ.戦略>2.経営戦略>(6)事業活動に必要な環境分析(2):SWOT分析

Ⅰ.戦略>3.事業戦略>(1)事業戦略の基本となる3C分析

Ⅰ.戦略>3.事業戦略>(2)「儲けられる市場」を見抜く5フォース分析

……随時更新