「戦略の根幹を成す「企業理念」」でも触れたように、経営の全体像を考える上で出発地点になるのが、企業理念である。そして、その企業理念を実現するための活動方針ともいえるのが、「経営戦略」である。

経営戦略は、企業理念と密接に関係している。一般的に、「目指すべき企業理念」と「現時点での企業の実態」には差(=理想と現実のギャップ)がある。この差を埋めるために行うべき取り組みこそが、「経営戦略」という形で表されることになる。すなわち、経営戦略は決して経営者が自由に(思いつくままに)設定してよいものではなく、企業理念として掲げた「理想の企業像」に近づくために現時点で足りないものを埋めるための活動方針として設定されなければならない。

経営戦略を設定する上で重要なのは、「持続可能な競争優位性」を構築することである。持続可能な競争優位性とは、「競合他社よりも多くの顧客に選ばれる(=競争優位性のある)製品やサービスを、長期間にわたって提供し続けられる(=持続可能な)能力」と言い換えることができる。

具体例として、自動車の生産・販売を考える。ある自動車メーカーが、原価100万円、定価200万円の自動車を販売しているとする。この自動車を50万円で販売すると、多くの顧客が競合他社の自動車よりも自社の自動車を購入することになる。この点、「50万円で販売する」という戦略によって競合他社に対して「競争優位性」が実現されて自動車の売上は増加するが、原価が100万の自動車を50万円で販売していることから1台が販売される毎に50万円の赤字になる。それゆえ、この戦略で自動車を販売し続けると企業の資金が不足し、いずれは倒産することになる。すなわち、この場合の競争優位性は「持続可能」ではないため、正しい戦略とはいえない。

このような極端な事例で考えるとどこか他人事のように感じられがちだが、実際の経営戦略を考える上でこうした「持続可能な競争優位性」の観点が置き去りにされてしまうケースは決して少なくない。

経営戦略を決める2つの視点

企業が有する資金や人員、または設備や原材料など、あらゆる経営資源は有限である。そのため、企業は戦略を考える上で「あれもこれも」と全てを含めることはできない。すなわち、企業は戦略として「何を行い、何を行わないか」という取捨選択を行う必要がある。その主な視点としては、以下の2つが挙げられる。

(2)何を自社の「強み」とするか

(1)「ニーズ主導」か「シーズ主導」か

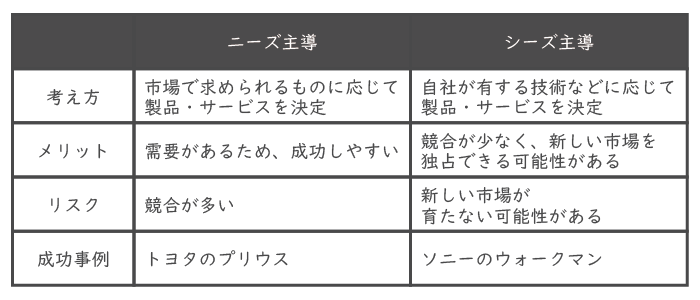

「ニーズ(Needs)」とは、顧客・消費者が必要としているものを指す。すなわち、顧客・消費者がほしいと考えている製品やサービスは、それだけ売上が期待できるという考えが根底にある。たとえば、1990年代は環境問題への関心の高まりやガソリン代の高騰などがあり、顧客・消費者の間には「燃費が良く、環境に優しい車がほしい」というニーズがあった。TOYOTAはこのニーズを捉え、ガソリンと電気を併用するハイブリッド技術を開発し、世界初の量産型ハイブリッドカー「プリウス」を発売して世界的な大ヒットとなった。これは、典型的なニーズ主導の成功事例である。

ニーズ主導のメリットとしては、市場での需要があるために製品・サービスの売上が見込め、成功しやすいという点が挙げられる。その一方で、需要があることから競合他社の参入も多くなり、競争が激化しやすいという特徴がある。

これに対して、「シーズ(Seeds)」とは企業が有している技術やアイディアを指す。必ずしも顧客・消費者のニーズは明確ではないが、その技術やアイディアを活かした製品やサービスを世に送り出すことで、新しい売上が期待できるという考えが根底にある。たとえば、かつてSonyが「小型カセットプレーヤー技術」を有していたとき、市場には明確な「歩きながら音楽を聴きたい」というニーズはなかった。しかしSonyは自社の技術を活かしてウォークマンを開発し、市場に送り出したことで世界的な大ヒットとなった。これは、典型的なシーズ主導の成功事例である。

シーズ主導のメリットとしては、自社の技術を活用して新しい市場を開拓することから、競合他社が少なく市場を独占できる可能性がある点が挙げられる。その一方で、新しい技術を用いた製品・サービスが市場で受け入れられずに新しい市場が育たないというケースが考えられる。

ニーズ主導とシーズ主導の違いをまとめると、以下のようになる。

経営戦略を決定する第一歩として、確実な市場がある場合は「ニーズ主導」、独自の技術を活かせる場合は「シーズ主導」と考えることができるが、これらはいずれかひとつに絞らなければならないというものではなく、両方を組み合わせることが理想となる。たとえば、顧客の健康志向(=ニーズ)が高まる中、自社の発酵技術(=シーズ)を活かした機能性ヨーグルト開発・販売などがその例として挙げられる。

(2)何を自社の「強み」とするか

経営戦略を決める上で「ニーズ主導」または「シーズ主導」のいずれか(もしくはその両方)の方針を定めた次に必要となるのは、何を自社の「強み」とするかである。一般的に、強みといえば「技術力」が思い浮かべられるが、他にもブランドやアイディア、ビジネスモデルなどが企業の「強み」として挙げられる。これらは自社の経営戦略の中核を成す要素となるため、入念かつ明確に決める必要がある。代表例としては、以下のものがある。

・強み<1>:技術力

技術力は、企業が競争優位性を持つための重要な要素のひとつである。高品質な製品やサービスの実現に欠かせないものであり、企業の「強み」の最たる例といえる。

技術力が大きな強みとなった事例としては、AppleのiPhoneが挙げられる。2000年代初頭、携帯電話市場は「電話+メール+一部のインターネット機能」を搭載したいわゆるガラケーが主流だった。そんな中、「PC並みのインターネット機能+写真・動画・音楽+アプリ+タッチパネル」といった新たな機能を搭載したiPhoneを生み出したのが、Appleの技術力だった。Appleはこの技術力を強みとして、新しい携帯電話市場のトップ企業となった。

・強み<2>:ブランド

ブランドは、消費者の心に残り、憧れなどの感情を想起させることで価格以上の価値を提供できる重要な強みとなる。

ブランドが大きな強みとなっている事例としては、コカ・コーラが挙げられる。コカ・コーラは世界中で認知されているブランドであるゆえに、他のコーラ製品と味や品質に大きな違いが無い場合でも、そのブランドゆえに多くの消費者から選ばれる効果を発揮する。言い換えれば、同等の価格・品質の製品やサービスがある場合、ブランド力があるほうが選ばれやすいという特徴がある。こうしたブランド力も「強み」のひとつとなり、経営戦略上の重要度は高いものとなっている。

・強み<3>:ビジネスモデル

ビジネスモデルは、その独自性によって競合他社との差別化を実現する強みとなる。高度な技術力やブランドを必要としないため、新規事業として出発点となることも多い。

アイディアが大きな強みとなった事例としては、Airbnbが挙げられる。これまで、旅行時の宿泊は商業宿泊施設で行うという考え方が伝統的だった市場に対して、一般の人々が空き部屋を貸し出すという新しいアイディアで事業を展開した。「空き部屋を貸す」という事業には高度な技術力やブランドが求められず、Airbnbはこれまでになかった新しいビジネスモデルを自社の「強み」として業績を大きく伸ばした。

これら技術力・ブランド・ビジネスモデルなどの「強み」を明確にすることが、経営戦略の立案に欠かせない取り組みとなる。なお、冒頭で述べたように、経営戦略を考える上で重要なのは「持続可能な競争優位性」を構築することである。すなわち、競合他社に対する「強み」(=競争優位性)は、持続可能であることが求められる。ここでいう持続可能とは、一言でいえば「模倣されにくいこと」といえる。この点、Appleの技術力やコカ・コーラのブランドは競合他社が一朝一夕で真似することは難しいが、Airbnbのビジネスモデルはそれほど難しいものではない。そのため、Airbnbは自社の強みが持続するよう、ブランド力の強化や競合他社の追随を許さないサービス品質の強化などが戦略として求められることになる。

(次の記事:事業領域を拡大するメリットとリスク)