「事業領域を拡大するメリットとリスク」では、新しい事業を行うことによる利点と、併せて覚えておくべき注意点について触れた。これらは、事業領域の拡大を考える上での出発地点といえる。次に押さえておきたいのは、事業領域の拡大および撤退を考える上での判断基準である。

事業領域の拡大

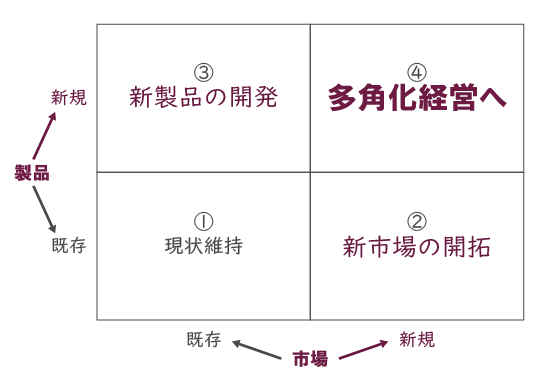

事業拡大の方向性を考える上で、「市場軸」と「製品軸」という2つの軸を基準にすることができる。簡潔にいえば、販売する市場を広げる方向性と、販売する製品を広げる方向性の組み合わせである。

この組み合わせにより、採るべき方向性(戦略)としては「➀現状維持」「②新市場の開拓」「③新製品の開発」「④多角化経営へ」の4つに分類することができる。

①現状維持

「現状維持」は、これまでと同じ市場で、これまでと同じ製品を販売するという方向性である。ただし、「新しい市場の開拓や、新しい製品の開発は行わない」というものであり、既存の市場で既存の製品について、これまで以上に消費者の購入頻度を高めるなどの施策を行うことはある。たとえばコカ・コーラのスローガン・キャッチコピーの変遷をみると以下のようになる。

・1923年:Enjoy Thirst(渇きを楽しむ)

→喉が渇いている人がターゲット

・1949年:Along the Highway to Anywhere(何処へでも続くハイウェイの途中で)

→喉が渇いていなくても、旅をしている人がターゲット

・2001年:NO REASON COCA-COLA(コカ・コーラを飲むのに理由は要らない)

→喉が渇いていなくて、旅をしていない人もターゲット

このように、コカ・コーラは既存の市場と既存の製品で、より多くのコカ・コーラを販売する戦略を採用してきた。

②新市場の開拓

「新市場の開拓」は、これまでと異なる市場で、これまでと同じ製品を販売するという方向性である。「新市場」には2つの種類があり、ひとつは「新しいエリア」という意味であり、もうひとつは「新しいターゲット」という意味である。すなわち、前者の「新しいエリア」は、都心部から地方への進出や、国内から海外への進出を指す。一方、後者の「新しいターゲット」は、同じエリア内で対象年齢や性別を拡大することなどを指す。

③新製品の開発

「新製品の開発」は、これまでと同じ市場で、これまでと異なる製品を販売するという方向性である。たとえば、携帯電話企業のスマートフォン開発や、エンジン自動車企業の電気自動車の開発などがある。

④多角化経営へ

「多角化経営」は、これまでと異なる市場で、これまでと異なる製品を販売するという方向性である。たとえば、写真フィルムを開発・販売していた富士フィルムが化粧品や医薬品を開発・販売に市場と製品を広げたケースなどが例として挙げられる。

事業領域の撤退

事業領域の拡大と併せて押さえておくべき点として、事業領域の撤退が挙げられる。新しい市場や製品を展開する上で経営資源の投資は不可欠であるが、活用できる資源には限りがある。それゆえ、新規の事業を行うことは、既存の事業を行わないことと併せて考える必要がある。どのような事業領域に注力し、どのような事業領域から引き上げるかを判断する基準としては、「(a)市場の魅力」と「(b)自社の競争力」の2軸で考える方法がある。

(a)市場の魅力としては、主に「市場の規模」や「市場の成長性」、またはその市場(業界)でどれだけの利益が期待できるかといった「収益性」などがある。(=外部環境)

(b)自社の競争力としては、「市場の占有率」や「競合と比較した収益性・収益率」、または「組織の各機能(部門)の優劣評価」などがある。(=内部環境)

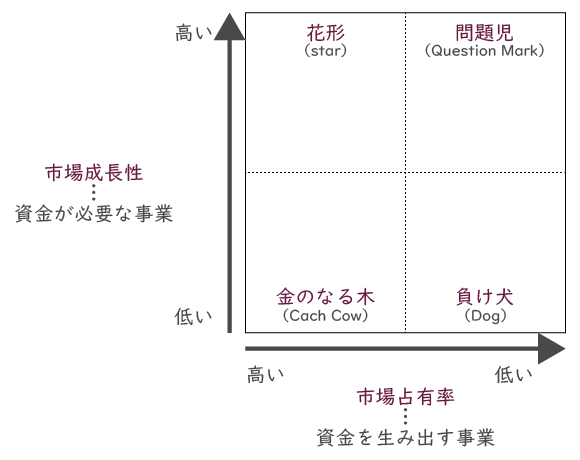

このように(a)市場の魅力と(b)自社の競争力の2つの軸で考える方法は、一般的に「ポートフォリオ・マトリックス」と呼ばれている。なお、ポートフォリオ・マトリックスは2軸で事業領域の魅力を分析するが、4分割で分析する方法や9領域に分けて分析する方法などがある。

(1)4分割で分析:ボストン・コンサルティング・グループのポートフォリオ

ボストン・コンサルティング・グループのポートフォリオは、事業領域を「Y:市場成長率」と「X:市場占有率」の2軸で分類する方法である。

この2軸は、それぞれを「資金が必要な事業」と「資金を生み出す事業」として捉えることもできる。すなわち、「Y:市場成長率」は、市場の成長が大きいものであればあるほど、その市場で成功するためには多くの投資が必要であることから「資金が必要な事業」と考えられる。また、「X:市場占有率」は、自社の製品やサービスの市場における占有率が大きければ大きいほど自社の利益も大きくなることから、「資金を生み出す事業」と考えられる。

この2軸で4分割されたそれぞれの区分には名称が付けられており、それぞれが特徴を持つ。

・花形(Star):

市場が拡大していることから、競合他社に勝つためには多くの投資が必要となる。一方、市場で自社の製品・サービスが競合他社よりも多く売れていることから、それによる収益も期待できる。多くの費用を必要としながらも多くの売上が期待できるので、「花形」の事業領域と呼ばれている。たとえば、AppleのiPhone(主に発売初期〜市場拡大期)がこれに該当する。

この事業領域では、自社の製品・サービスの市場シェアを維持しながら投資を行い、将来の「金のなる木」に育てていくのが基本的な戦略となる。

・金のなる木(Cash Cow):

市場はあまり拡大していないため多くの投資費用は必要としない。一方、自社の製品・サービスのシェアが大きいことから、多くの収益が得られる。投資にかかる費用が「花形」の事業領域よりも少ないことで多くの利益が手元に残る。それゆえ、「金のなる木」と呼ばれている。たとえば、MicrosoftのWindows OSがこれに該当する。

この事業領域では、シェアの維持に必要な最低限度の投資に留めながら、多くの利益を上げて他の事業領域に投資するための資金を稼いでいくのが基本的な戦略となる。

・問題児(Question Mark):

市場が拡大していることから多くの投資が必要となるが、自社のシェアが低いことから投資判断が迫られる。投資が成功してシェアを伸ばすことで「花形」や「金のなる木」のように大きな収益源になる可能性はあるが、失敗して大きな損失となることもあるため「問題児」と呼ばれている。たとえば、成功事例としてはGoogleによるYouTubeの買収が該当し、苦戦している事例としてはAmazonのAmazon Echo(スマートスピーカー)が該当する。

この事業領域では、早期の段階で投資を増やしてシェアを拡大して「花形」を目指すか、撤退して他の事業領域に投資するかが基本的な戦略となる。

・負け犬(Dog):

市場成長率も市場占有率も低いため、新規で参入することはなく、事業の縮小や撤退が検討される。勝てない事業領域という意味で「負け犬」と呼ばれている。たとえば、SonyのVAIO(ノートPC)がこれに該当する。

この事業領域では、事業の買い手がいるうちに他社に売却して他の事業領域に投資するための資金を稼ぐことが基本的な戦略となる。

■注意点:

これら4領域に分けて事業を考える上で、注意すべき点がいくつかある。たとえば、「金のなる木」は少ない投資金額で多くの収益が期待できる領域だが、市場成長率が小さく、将来的には消滅する可能性も考えられる。そのため、この領域からの収益のみを期待するのではなく、次の「花形」を育てる必要がある。また、「負け犬」は収益がなくてもブランドの維持や企業の広告・宣伝効果が期待できる場合があるため、必ずしも売却や撤退が最善策となるわけではない。たとえば、Hondaが開発した2足歩行の人間型ロボットASIMOなどが挙げられる。

他の注意点としては、市場成長率が小さくなっても再び市場が拡大していく可能性や、自社の製品・サービスの市場シェアが低くても高い収益率を実現している場合なども考慮する必要がある。

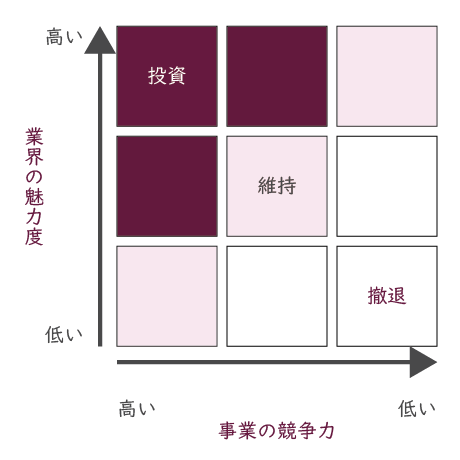

(2)9分割で分析:マッキンゼー・アンド・カンパニーのポートフォリオ

ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)のポートフォリオが「市場成長率」と「市場占有率」という2つの要素で分析しているのに対して、マッキンゼー・アンド・カンパニーとゼネラル・エレクトリックが開発したポートフォリオ(=GEスクリーン)では、事業領域を「Y:業界の魅力度」と「X:事業の競争力」という、より幅広い要素を含んだ2軸で分析する点が特徴である。

・業界の市場成長率(=BCGのポートフォリオと同じ要素)

+

・業界の規模

・業界の収益性(利益率の高さ)

・業界の競争環境(参入障壁・競争激化の度合い)

・業界のマクロ社会要因(規制、政治的リスク、景気など)

・業界の技術革新の進展度

など

・自社の市場占有率(=BCGのポートフォリオと同じ要素)

+

・自社の成長性

・自社のブランドの強さ

・自社の製品・サービスの差別化要因

・自社のコスト競争力

・自社の販売・流通チャネルの強さ

など

■注意点:

これら9領域に分けて事業を考える上で、注意すべき点がいくつかある。たとえば、業界の魅力度や事業の競争力をどう定義するかによって分類の結果が変わるため、客観性の確保が課題となる。また、魅力や競争力を単純化しすぎると、誤った意思決定につながることになる。常に業界や事業の変化を反映した最新の状況を基に分析を行わなければ、効果的な戦略にはつながらないという点にも注意が必要となる。

(次の記事:事業拡大によって不足する経営資源の補完方法)