「事業戦略の基本となる3C分析」では、外部環境と内部環境の分析として「顧客」「競合」および「自社」を対象とする方法について触れた。事業戦略の立案の際にこれら3つの要素に着目することは不可欠だが、同時に着目すべき点として「儲けられる市場」の分析が挙げられる。

事業活動の目的のひとつは、利益の確保である。たしかに「戦略の根幹を成す「企業理念」」で触れたように、企業の根幹には「社会的価値を生み出す」という行動原理があるが、そうした行動を継続させるためには、自社が存続できるだけの(経済的な)利益の実現が必須となる。この観点から、事業活動を行う上ではどのような市場で利益が得られるのか、また、市場ではどのようにして自社が得られる利益が決まるのかという点を理解することが重要となる。

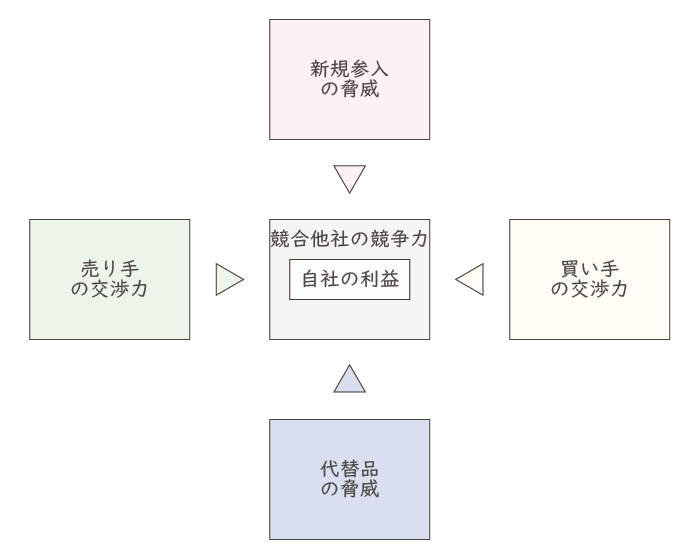

市場で得られる利益がどのように決まるかを分析する手法として、「5フォース分析」がある。

5フォース分析は、企業活動の舞台となる業界の競争環境を分析するための手法として、自社の競争優位性を評価し、戦略立案の指針を得るために活用される。この手法では、以下の5つの力(=フォース)から業界の競争構造を分析する。

| ・新規参入の脅威 ・代替品の脅威 ・競合他社の競争力 ・売り手の交渉力 ・買い手の交渉力 |

これらの要素(=力)が強ければ強いほど、自社の利益は減少することになる。これは言い換えれば、自社の利益は「自社の経営能力」によってのみ決まるのではなく、自社を取り巻く周囲の環境(=新規参入、代替品、売り手、買い手)によっても決まることを意味している。たとえば、「産業別の「人件費率」と「人件費額」の特徴」で触れたように、飲食業界ではエネルギー業界と比べて従業員の年収は低い傾向にある。これは飲食業界を取り巻く周囲の環境の力(新規参入・代替品・売り手・買い手の力)が強いことが理由となっている。

以上のことから、自社の利益を高める戦略を考える上では企業活動がどのような環境(=業界)で行われているか、すなわち各要素の特徴を知っておくことが重要となる。

1.新規参入の脅威

業界への「新規参入」の難易度は、その業界の競争環境を大きく左右する。新規参入を阻む参入障壁が低い場合(すなわち、新しい企業がその市場に参入しやすい場合)、新規企業が増加することで、既存企業の市場シェアや利益率が低下しやすくなる。利益率が低下しやすいのは、競合他社の増加によって価格競争になるためである。

【主な参入障壁】

・政府規制(認可・免許など):

例:テレビ局(地上波)の開設には放送免許が必要で、参入障壁が高い。

・資本要件(初期投資の大きさ):

例:自動車メーカーや半導体メーカーの設立には多額の設備投資が必要で、参入障壁が高い。

・ブランド(顧客の信頼):

例:素材や製品の品質に差が付きにくいハイブランド業界では、長期間で築き上げられてきた信頼が参入障壁となる。(=無名ブランドは新規参入が困難)

・大量生産体制(規模の経済性):

例:大手企業ほど大量仕入、大量生産が可能で低コストでの生産が可能となるため、企業規模の大きさが参入障壁となる(=零細・中小企業新規参入が困難)

<新規参入の脅威の具体例:航空業界>

かつての航空業界は、空港の発着枠の制限や多額の設備投資、パイロットの確保などが参入障壁となり、新規参入が難しい業界だった。しかしアメリカでは1970年代、日本で2010年代になって、「機内娯楽設備やサービスの限定」「高密度の座席配置とクラスの一本化」「機種の統一」「職員の複数業務兼務」といった方法でコストを大幅に削減したLCC(格安航空会社)が参入し、航空業界での価格競争が激化した。(=既存の航空会社の利益が減少しやすい環境となった。)

2.代替品の脅威

業界での「代替品」の存在は、その業界の収益性に影響を与える。顧客が別の製品やサービスに切り替えやすい場合、価格競争が激化することで利益率が低下する。

【代替品の影響を受けやすい主な要因】

・代替品の性能の向上:

例:スマートフォンのカメラ性能の向上により、コンパクトデジタルカメラ市場が縮小。

・安価な価格設定:

例:格安SIMの普及により、大手キャリアの携帯電話プランが価格競争を強いられる。

・顧客の切り替えコストの低さ:

例:音楽ストリーミングサービス(Apple MusicやSpotify)は月額課金制であり、切り替えにコストがかからないので別のサービスへ移行しやすい。

<代替品の脅威の具体例:タクシー業界>

かつてのタクシー業界は代替品(類似のサービス)が少なかったが、近年ではUberやライドシェアサービスの登場により、大きな影響を受けるようになった。これらのサービスはスマートフォンのアプリで簡単に利用でき、料金が比較的安いため、タクシー業界の利益を減少させる要因になった。

3.競合他社の競争力

業界での「競合他社」の競争力の高さは、顧客の獲得や維持のために価格競争、広告費の増額、差別化が求められるようになることから、利益率の低下を招く要因となる。

【競争激化の主な要因】

・業界の成長率が低さ:

例:新聞業界は市場が縮小傾向にあり、各社が限られた顧客を奪い合う形となっているため、競争が激化している。

・企業数の多さ:

例:飲食業界は参入が容易で店舗数が多いため、価格競争や差別化戦略が激しくなりやすい。

・製品の差別化の困難さ:

例:ガソリンスタンド業界は提供する製品やサービスが同質的であるため、価格競争が中心となり利益率が低くなりやすい。

・固定費の高さ:

例:航空業界は航空機の購入費や維持費、空港使用料などの固定費が高く、赤字を回避するために多くの顧客の獲得が重要となる。各社が顧客を奪い合うため、価格競争が激化しやすい。

<競合他社の競争力の具体例:スマートフォン業界>

スマートフォン市場ではApple(iPhone)やGoogle(Pixel)、Samsung(Galaxy)などの競争が熾烈となっている。Appleはブランド力や他のApple製品(Mac、iPad、Apple Watch)との相互関連性の強さで差別化を図り、GoogleはAndroid OSを提供することで間接的に市場に影響を与えている。また、Samsungは幅広い価格帯の製品を展開することで、この業界は競争が激しくなっている。

4.売り手の交渉力

原材料などを販売する業者の交渉力が強い場合、企業は高いコストで仕入れざるを得ないことから利益率が低くなる傾向がある。

【売り手の交渉力が強くなる要因】

・供給業者が少ない:

例:製品の製造・生産に必要な原材料などを扱う企業が限られている場合は、売り手の交渉力が強くなりやすい。

・供給品の差別化が進んでいる(代替が困難):

例:医薬品業界では特許を持つ新薬は(ジェネリック医薬品が登場するまで)代替が困難なため、売り手である製薬会社の交渉力が強くなる。

・買い手が売り手に依存している:

例:航空機業界ではボーイングとエアバスの2社が市場を支配しているため、航空会社は新機材の調達で両社の条件(価格)を受け入れざるを得なくなる。

<売り手の交渉力の具体例:半導体製造装置業界>

半導体製造装置業界では、オランダのメーカーであるASMLが露光装置分野で市場シェア90%超を独占しており、EUV(=波長が13.5nm程度の極端紫外線)露光装置を製造できる唯一のメーカーとして知られている。そのため、半導体メーカーは高額な価格設定を受け入れざるを得ない。

5.買い手の交渉力

製品やサービスを購入する買い手の交渉力が強い場合、価格引き下げの圧力や品質向上の要求が高まり、企業の利益率が低くなる傾向がある。

【買い手の交渉力が強くなる要因】

・買い手の購入量が多い(割引が求められる):

例:大手スーパーマーケット(イオンやウォルマート)は、大量仕入れを行うためメーカーに対して価格の交渉力が強く、仕入れ価格を引き下げることができる。

・競争企業が多い(買い手の選択肢が豊富):

例:スマートフォン業界では、Apple、Google、Samsungなど多くの競争企業が存在するため、買い手(消費者)は価格や機能を比較しやすく、メーカーは価格やサービスを向上させる必要があるためコストがかかり、利益率が下がりやすい。

・切り替えコストが低い(他社製品に乗り換えやすい):

例:クレジットカード業界では、年会費無料やポイント還元などの特典が多様化しており、消費者はコストをかけずに簡単に他社のカードに乗り換えることができる。そのため、カード会社は顧客維持のために特典や利便性を強化する必要があり、利益率が下がりやすい。

<買い手の交渉力の具体例:EC(ネットショップ)業界>

Amazonは圧倒的な市場シェアを持ち、メーカーや販売店に対して強い交渉力を持っている。メーカーや販売店はAmazonを通じて販売することが売上増加につながるため、手数料や価格設定に関してAmazonのルールに従わざるを得ない。このため、メーカーや販売店のコストが高くなり、利益率が下がりやすい。

▼それぞれの脅威・競争力・交渉力への対策

5フォース分析で重要なポイントは、それぞれの要素の関係性を明確にして終わりではなく、その業界で自社がどのような戦略を強いられるかを明確にするという点にある。すなわち、自社にとっての5つの脅威・競争力・交渉力を打ち消す施策が求められる。

これらの「力」を抑制するために企業が取り得る対策としては、以下のようなものがある。

| ・「新規参入の脅威」への対策 →自社のブランドの強化や特許の取得などによって他社の参入障壁を高める。 ・「代替品の脅威」への対策 →品質の向上や、製品の相互関連性を強めて付加価値を高める。 ・「競合他社の競争力」への対策 →独自の技術開発やサービス提供によって競争優位を築き、市場シェアを確保する。 ・「売り手の交渉力」への対策 →複数の供給元の確保や自社製造の推進によって入手先や方法を多様化する。 ・「買い手の交渉力」への対策 →ブランド戦略や、顧客が継続して利用するための枠組みをつくる。 |

▼5フォース分析の活用方法

5フォース分析は、現状の環境を当てはめるだけでなく、今後の環境の変化を推測しながら業界の競争環境や収益性がどう変化するかを見ていくことが求められる。すなわち、分析時点の一場面にすぎないことから、未来における変化を想定し、その未来ごとに5つの要素の力関係を明確にする必要がある。

たとえばNetflixは、かつては圧倒的なシェアを有していたが、Amazon Prime VideoやDisney+といった「新規参入の脅威」によって競争環境が激化した。また、動画コンテンツ制作会社などの「売り手の交渉力」が高まったことから、Netflixはオリジナルコンテンツを増やす戦略を取らざるを得なくなった。さらにその後は、YouTubeやTikTokなどの「代替品の脅威」も強まったことから、新たな対策や戦略が求められるようになっている。

なお、5フォース分析は外部環境をさまざまな観点から捉えるPEST分析と併せて活用することで、より正確な分析が可能となる。